Regional Cooperation / International Exchange / Research

研究

「重点研究」とは,本学の特色ある研究を重点的かつ組織的に推進するために位置付けられた研究です。ここでは,本学の専任教員が取り組んだ様々な重点研究について紹介します。

代表研究者:上別府隆男

共同研究者:牧田幸文,劉郷英

内容:

福山市の外国人人口はコロナ禍で一時的に減ったものの,技能実習生や留学生の増加に伴って長期的には拡大傾向にある。市の少子高齢化,人口減はこれから進行することが予測されるが,人材不足に陥っている多くの事業所にとって外国人は持続的な経営や運営に不可欠となっており,SDGsの視点からも市としての持続性を考える上で避けて通れない点である。

これまで,行政,日本語教室,NPO,大学などが各分野で外国人支援を行ってきているものの,外国人のニーズ把握が難しくまた不足しているため,支援が十分行き渡っているとは言い難い。また,外国人への支援は子ども,労働者,高齢者などと分断されている場合が多いが,一世帯には多世代で構成されていることが多いことから,世代をつなぐ総合的な支援が必要とされている。

以上の背景から,本研究は,子ども,労働者,高齢者をそれぞれ専門とする研究者が協働し,各グループのニーズ,そして,各グループへの支援の実態と課題を把握することを目的とする。

代表研究者:正保正惠

共同研究者:渋谷清,山内加奈子,渡邉真帆,弘田陽介(大阪公立大学教授),住吉悦子(福山市ネウボラ推進課職員),佐藤晴恵(福山市ネウボラ推進課職員),河村桂子(福山市ネウボラ推進課職員)

内容:

福山市ネウボラ推進課と連携しながら妊娠期の妊婦(とその夫)に対してアート(造形・製作・メンタルヘルス・ボディワークなどのワークショップ)を通した予防的な学びを行うことで,少しでも妊娠期やその後の子育て期を安心・安全に過ごすためのプログラムを開発した。また, 2021年度に作成したホームページを活用しながらも,対面での支援をつなげる研究を継続することで,福山のネウボラシステムを側面からサポートしつつ,オンラインや対面での支援の在り方を研究した。さらに,本学の地域連携事業として,アートを通したプログラムをさらに深め,妊婦(と夫)を対象にパイロット的に計画・実施し,学会での発表を行った。

代表研究者:渡邉真帆

内容:

延長保育とは,保育所等で開所時間を越えた後に行われる保育のことを意味します。近年は就労形態の多様化などの背景を受け,延長保育に関する制度が整備されてきています。ただ,子どもや保育者(保育施設で働く先生の総称)にとっては,閉所後の特別なことではなく,1日の保育の延長線上に位置づくものです。

本研究では延長保育を含む子どもたちが帰っていく時間帯に焦点を当て,保育者が子どもとどのようにかかわるのか,工夫や配慮を明らかにすることを試みました。研究の一部として,保育士の方にインタビューを行い,質的に分析を行いました。

結果として,まず,子どもの安全について複数要素から総合的に判断し,どのように延長の時間を過ごすかを考えていました。また,日中とは異なり緊張感から緩和された雰囲気の中で子どもとゆったりとかかわると考えていました。このように,この時間帯ならではの工夫や配慮があると明らかになりました。

代表研究者:田中直美

内容:

私は,自分とは異なる背景や考え方をもつ他者とどのように共に在ることができるかを,ドイツ・ユダヤ思想における「対話」概念を手がかりに,理論的・思想史的に研究しています。文献研究をおこなう一方で,「他者と共に在るあり方」について哲学対話という実践の側からも考えています。哲学対話は一定のルールのもとで考え,ひとつの問いについて考えを深めていく営みです。

日常会話の多くは事実確認や情報伝達など,何らかの答えを出すことが求められます。それに対して「対話」においては問いが重要で,一つの事柄を多角的にじっくりと考えることが求められるため,結論を急ぐよりも分からなさや新たな問いに出会うことが重要になります。こうした「対話」を理論的・実践的に研究し,その功罪を踏まえ,他者とどのように関わっていくのかを考えています。

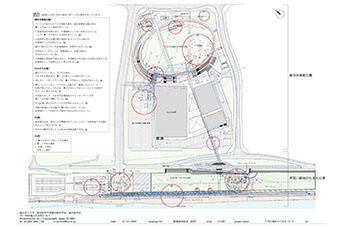

代表研究者:根本修平

共同研究者:横山真

内容:

「河川空間」は,都市生活において市民が気軽にアクセスできる数少ない自然空間で,都市生活や住環境の質を高める重要なオープンスペースである。福山市では「芦田川かわまち広場」において,かわまちづくりが進められている。

本研究では,対象エリアの地域特性および環境特性を把握し「エリアの魅力向上につながる公共空間の活用方法や環境整備」のあり方に関する具体的な知見を得ることを目指した。

夏季と冬季に実施した地域特性と環境特性の調査から,かわまち広場および隣接する総合体育館公園の特性を把握することができた。季節によって利用の傾向が異なることや目的的あるいは完結的な場所になっていることが,一方で更なる利活用の余地を示しているとも理解された。

代表研究者:渋谷清

研究協力者:和田道雄(ギャラリーsankaku代表)

内容:

福⼭本通商店街の⼀⾓に新たにオープンしたsankakuギャラリーの研究協⼒を得ながら,同ギャラリーにおける開廊以降の活動状況の把握や実践活動を試⾏する中で,福⼭本通り商店街のにぎわい創出につながるようなアート活動の具体的⽅策について検討することを研究⽬的とした。

アート活動を実践する側と,その活動を受け⼊れてギャラリー運営をする側の双⽅向から検討した結果,商店街の中に位置するギャラリーをアート活動拠点として次の5点の具体的⽅策が⾒出された。

代表研究者:清水聡行

共同研究者:石尾広武,澤田結基,向井厚志,加藤誠章,横山真

内容:

福山市東部には大小様々なため池が点在しており,中でも春日池は大きな貯水池である。春日池の用途は農業用水であるが,災害発生時には近隣住民の生活用水としての利用も考えられる。しかし,具体的な利用可能性評価には定期的な水質調査が必要である。

本研究では,春日池の定期的な水質調査を通して季節的な水質変化等を把握することを目的とした。2022年10月より月1回の頻度で春日池水を採取し,BODやTOC等の水質を測定した。

災害時等の緊急時における水利用については,ろ過を行うことで大腸菌等の細菌を除去することが出来たため,膜ろ過処理した後で消毒を行うことで雑用水への適用は可能であると考えられた。ただし,ろ過後もTOCや色度等がやや高い傾向にあったことから,飲用利用するためには,凝集・沈殿やオゾン処理などのさらなる処理が必要であると考えられた。

代表研究者:吉井涼

共同研究者:今中博章,高橋実,我妻享

内容:

本研究は、1960年代から1980年代における福山市における重度・重複障害児教育の成立と展開を、福祉・医療施設との関係性に着目しながら検討することを目的とする。

同市の学校と施設に関する資料の発掘と整理、当時の福山養護学校(肢体不自由)と福山若草園を知る関係者へ聞き取り調査を行った。特に、(1)福山養護学校の在籍児の障害の重度・重複化の実態と変化、(2)福山養護学校の教師の問題意識と教育実践、教育課程の整備過程について分析を行った。

研究対象の時期、全国の肢体不自由養護学校の在籍児の多くが脳性まひ児となっていたが、福山養護学校でも同様に在籍児の多くが脳性まひ児であった。1971年に新設された「養護・訓練」に関しては、「真に全教職員の課題になっていない」ことが指摘されていた。障害の重度・重複化を分析する際には、教師自身が子どもにどのような「まなざし」を向けていたかについて丁寧に見ていくことが必要である。